Le R T N « Réseau Téléphonique National »

« Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. » (Horace) (1)

Par Henri T.

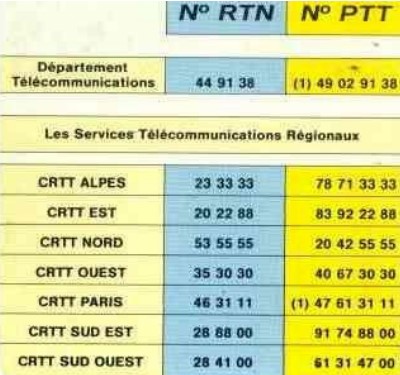

Du 15 mars 1986 au 31 mars 1999, un réseau téléphonique privé concernant toutes les Unités, quelques sous-Unités et organismes importants, a été exploité au sein de l’entreprise EDF.

Son but : Relier téléphoniquement les autocommutateurs des Unités d’EDF par un réseau privé interne, facile d’accès pour les utilisateurs, plus économique et plus performant que le réseau téléphonique public.

L’environnement : Dans les années 80, la qualité du RTCP (Réseau Téléphonique Commuté Public) n’est pas bonne, malgré le coût élevé des communications. La DGT (Direction Générale des Télécommunications) admet enfin les demandes pressantes des entreprises pour un meilleur rapport qualité/prix et propose un service palliatif appelé « Colisée ». Il permet essentiellement du trafic fluide Paris–province entre les autocommutateurs ou PABX (Private Automatic Branch Exchange) des entreprises et ce, à un tarif inférieur à celui du RTCP.

En 1984 la filière télécommunication engage l’étude du RTN sur la base de l’utilisation de

« Colisée ». Compte tenu des études de trafic effectuées, la rentabilité n’est pas assurée avec certitude. Néanmoins, le projet comportant les Unités de la Distribution est accepté, certains estimant qu’un RTN est un facteur de cohésion au sein de l’entreprise.?!

La réalisation : L’architecture du RTN mise en œuvre est dite ‘en étoile’, centrée sur

« Colisée ». Seize centres de transit ont été nécessaires pour assurer le raccordement des 200 PABX du réseau grâce à un millier de circuits. Le nombre de circuits par PABX est optimisé pour que le taux de perte des appels ne dépasse pas 3 % aux heures de pointe. Ce sont tous des circuits dits « qualité supérieure », 4 fils ou MIC (Modulation par Impulsion et Codage) de façon à assurer un niveau d’audition de qualité.

Le plan de numérotation du RTN est homogène et fermé à 6 chiffres. Ainsi, l’utilisateur du RTN appelant un correspondant compose les 2 chiffres RTN du PABX suivi des 4 chiffres du N° de son correspondant. La diffusion d’un annuaire des PABX des Unités est donc nécessaire.

A la mise en service, le 15 mars 1986, apparait un défaut de base dû à « Colisée » :

l’établissement des communications par « colisée » utilise un protocole particulièrement lent (10 sec environ, ramené ensuite entre 4 et 6 sec).

C’est une grosse surprise pour les concepteurs car cette particularité est très pénalisante pour les utilisateurs. : Le temps de mise en communication est, dans le RTN, est à peine inférieur à celui du RTCP ; l’un des avantages prévus dans les études disparait.

L’utilisateur ne trouve pas d’intérêt immédiat à utiliser le RTN !

A la mise en exploitation du réseau, la première constatation est que le trafic est de 40%

inférieur à celui prévu. Aussi, une campagne d’incitation à utiliser le RTN est lancée. Des documents d’informations et d’explications pour utiliser le RTN sont diffusés : annuaires papier, affiches et même des télécartes. Au bout de quelques mois, l’action des exploitants permet une exploitation correcte et …. un début de rentabilité.

Une étude interne de 1988 montre que, pour la majorité des sondés utilisant le RTN, l’intérêt principal avancé est le différentiel tarifaire. Cependant, 9% des sondés y sont opposés. Une demande ressort : l’existence d’un annuaire électronique interne. Ce sera « Athena »

Et au final : Le RTN continue vaille que vaille à être exploité, avec une architecture adaptée aux besoins, à la tarification et aux nouveaux services de France Telecom (nouveau nom de la DGT). Ainsi, les centres de transit ferment progressivement La rentabilité est maintenue, le ratio dépenses RTN/cout équivalent du RTCP est de 0,88 en 1993.

En 1996 la loi de dérégulation des télécommunications entre progressivement en application ;

les tarifs du RTCP diminuent de moitié en 5 ans, tandis que la qualité du RTCP devient correcte.

Dans ces conditions, un réseau téléphonique d’entreprise, sauf cas particulier d’exploitation ou couts excessifs, n’a alors pas d’intérêt.

En effet, les lois mathématiques d’Erlang sont incontournables : Le trafic téléphonique à prix et qualité égale, s’écoule mieux dans un gros « tuyau » (RTCP), que dans de petits « tuyaux » (RTN).Le RTN est fermé fin mars 1999

« Requiescat memoria in pace «

Traductions non littérales mais selon le sens usuel.

(1) la montagne a accouché d’une souris

(2) Qu’il repose en paix.