Les réglages à effectuer pour mettre en service une CPL

Par Alain S

Un peu d’histoire

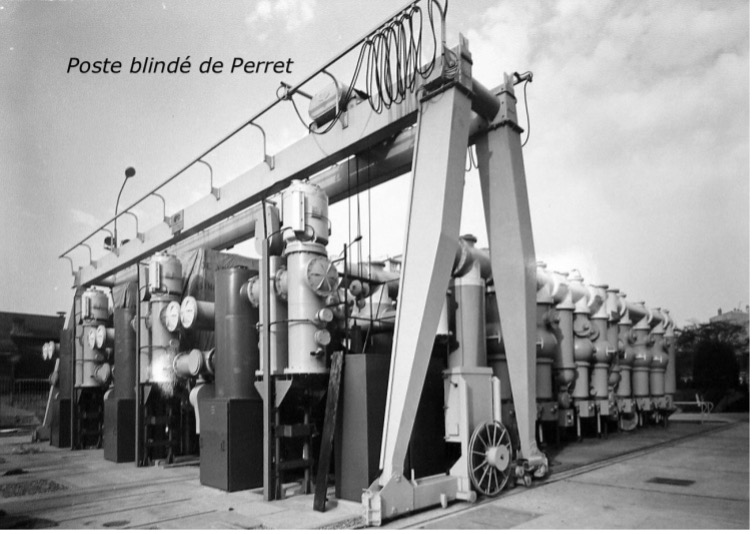

Pour pallier la faiblesse du réseau téléphonique de l’état (PTT) et respecter néanmoins le décret de 1927 sur l’obligation de disposer de communications pour la sûreté de l’exploitation les opérateurs de réseaux électriques ont largement fait appels aux liaisons par courant porteur sur ligne d’énergie.

Les liaisons CPL permettent en effet d’établir des liaisons offrant une bande passante de 300 Hz à un peu plus de 3000Hz, qui correspond à la gamme des fréquences utilisées en téléphonie.

La transmission s’effectue par modulation d’une fréquence porteuse entre 40 et 500 KHz (de 40 à 100 KHz pour les Téléactions HF et de 100 à 300 KHz en pratique pour les liaisons CPL). Des contraintes importantes pour le choix des fréquences autorisées et des puissances d’émission étaient imposées par l’autorité de tutelle afin de ne pas perturber les autres usages du plan de fréquences (Navigation aérienne, radiodiffusion, utilisation militaire…).

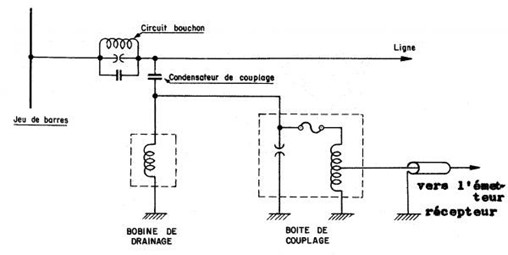

A partir de 1920, de nombreux essais ont été effectués pour ces transmissions hautes fréquences. Assez rapidement, le couplage à la ligne par condensateur et le blocage de la fréquence porteuse par circuit bouchon ont été adoptés :

Une mise en œuvre parfois laborieuse

Avant la mise en service effective des équipements CPL à proprement parler et ce, quel que soit le constructeur de ceux-ci, il fallait satisfaire à deux contraintes, premièrement « accorder » les circuits Bouchon et deuxièmement régler les boîtes de couplage de la liaison CPL.

Réglage Circuit Bouchon : Le circuit bouchon (CB) a pour objectif de bloquer les fréquences émises pour la transmission sur la ligne. Pour cela on utilise un filtre qui présente une impédance très grande pour les fréquences servant à la transmission des signaux et très faible pour les autres fréquences, notamment le 50Hz.

Pour intervenir la ligne haute tension doit être consignée, ce qui, selon les contraintes de réseaux à haute tension, pouvait laisser des créneaux limités en temps ! De plus il fallait mettre à la terre la ligne de part et d’autre du CB, installer un Shunt et déconnecter l’accès coté poste du CB.

Il fallait ensuite acheminer une échelle ou un échafaudage sous le bouchon, injecter la Fréquence centrale de la CPL depuis la boîte de couplage avec les appareils de mesures (Emetteur et Récepteur HF) posés sur une table, puis accorder le circuit bouchon à l’aide de barrettes qui permettaient par des combinaisons « série parallèle » des capacités élémentaires d’obtenir la valeur souhaitée du circuit résonnant. Au fil du temps l’échafaudage a été remplacé par une nacelle et l’on pouvait faire ces opérations en hauteur. En 400kV, il n’était pas rare de recevoir des « chocs électriques » si tous les éléments : table, échelle, échafaudage n’étaient pas correctement mis à la terre.

Réglage Boîte de couplage : l’objectif de ce réglage est d’adapter l’impédance de la ligne à une valeur qui permettra d’optimiser le réglage des équipements de transmission aux caractéristiques de cette ligne, ce qui maximise la puissance transmise par rapport à la puissance émise

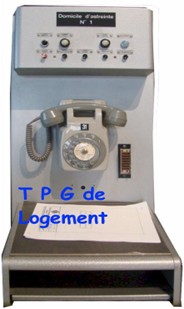

Pour ce faire il faut ramener l’impédance de la ligne, environ 500 à 800 ohms et 2 à 8000pf à une valeur proche de 75ohms 2000pf. Ce réglage s’effectue à l’aide d’un Emetteur et d’un Récepteur HF et de boîtes à décade de résistances et de capacités dans un montage de type pont de Maxwell. Ce réglage est exécuté en faisant varier le rapport de transformation d’un autotransformateur et la valeur d’une self associée.

Réglage de l’équilibrage de la CPL : l’objectif de ce réglage est de limiter la réinjection du signal émission dans la chaîne réception de la CPL. Il est très sensible à la valeur trouvée lors du réglage de la boîte de couplage, la mesure sert à connaitre la valeur obtenue afin de déterminer si elle est utilisable.

De nos jours les CPL numériques remplacent progressivement les CPL analogiques, mais ce type de liaisons de transmission est en diminution mais les réglages décrits plus haut sont toujours nécessaires.