« 3060 » ou le rôle des télécoms dans le Réglage Fréquence-Puissance au XXème siècle

Par Henri T

Un court rappel concernant le réglage de la fréquence du réseau électrique

Un court rappel concernant le réglage de la fréquence du réseau électrique

- Dans un réseau électrique, le maintien de la fréquence à 50 Hz nécessite en permanence l’adaptation de l’offre à la demande. Lorsque la demande varie, les groupes de production réagissent pour ramener rapidement la fréquence à 50 Hz. C’est le réglage primaire.

- cette correction ne peut qu’être imparfaite du fait du statisme (en savoir plus en fin d’article) des groupes et, après action du réglage primaire, la fréquence n’est plus exactement 50 Hz. Une action complémentaire est nécessaire pour ramener la fréquence à sa valeur de référence. C’est le réglage secondaire. EDF a mis en œuvre ce réglage de la façon suivante :

- Les groupes de productions retenus pour participer au réglage secondaire reçoivent une information temps réel appelée « niveau » qui est utilisé pour modifier automatiquement leur production d’une valeur delta P = N x Pr (où Pr est une valeur donnée déterminée par le dispatching) afin de ramener la fréquence à sa valeur de référence.

- Le niveau, reflet de l’écart constaté est élaborée en permanence par le dispatching central sous la forme d’une valeur pouvant comprise entre -1 à + 1.

- Comme le réseau est interconnecté à d’autres réseaux, une contrainte supplémentaire doit être prise en compte. La puissance totale échangée avec les autres pays doit rester conforme au programme d’échanges contractualisé. Le dispatching dans l’élaboration du niveau doit donc tenir compte de 2 valeurs : l’écart de fréquence et l’écart de la puissance d’interconnexion. C’est le Réglage Secondaire Fréquence – puissance.

- Les télécommunications ont donc un rôle fondamental à jouer pour assurer la transmission des informations nécessaires au réglage.

La mission des télécommunications.

Les transmissions des informations s’effectuent en analogique selon la norme EDF entrée/sortie ( – 5 mA, 0, + 5 mA ) tant pour le niveau que pour la mesure de la puissance transitée par les lignes d’interconnexion,

Compte tenu des enjeux du réglage fréquence puissance, il est fondamental que sa sûreté et sa continuité de fonctionnement soit maximale. L’échange d’informations est essentiel pour un bon fonctionnement du réglage fréquence-puissance, il faut notamment assurer :

- La transmission au calculateur central de la puissance transitée par chaque ligne d’interconnexion, et ce, en analogique, donc indépendamment de la collecte « normalisée » des puissances lignes. La valeur de la fréquence mesurée en certains points du réseau est également transmise.

- L’envoi du niveau aux moyens de production, et en retour renvoi des informations permettant le suivi de la puissance en fonction du niveau.

- La mise en place au niveau des moyens de production d’une interface niveau/régulateur de groupe. Cette interface peut être assez simple avec des groupes modernes, mais elle a nécessité, entre autres, l’étude et l’installation d’un dispositif électromécanique reproduisant, les actions des boutons classiques « plus vite » et « moins vite » du tableau de commande du groupe, associé à des dispositifs de protection en cas d’anomalie du niveau…. Par ailleurs, cet équipement possédait pour les groupes thermiques, une faculté supplémentaire : La commande de la montée en charge programmée du groupe. (Appréciée par les thermiciens pour les groupes ‘à flamme’).

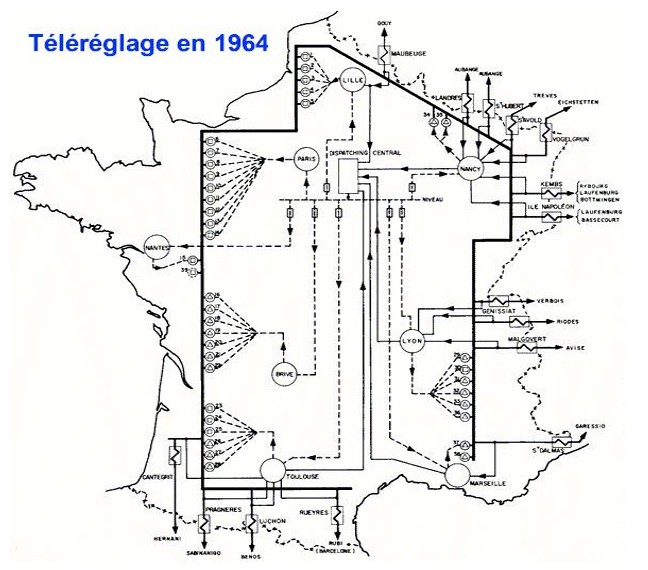

Il y avait alors 14 points d’interconnexion et 58 usines pouvant participer au réglage

Pourquoi ce surnom : 3060 :

La transmission des informations qui concernent le téléréglage se faisait classiquement par une télémesure analogique utilisant un canal de largeur 120 Hz. Cette transmission est systématiquement doublée avec des itinéraires sans mode commun. Il était aussi prévu le reroutage facile d’une voie en fonction des circonstances, comme une consignation de ligne entrainant la mise hors service de la CPL sur laquelle transitait la télémesure. Grace à ces précautions, la qualité du service était assurée.

Pour transmettre ces informations nécessaires au téléréglage, le canal qui a été systématiquement utilisé parmi les « voies harmoniques » existantes est le canal «3060 Hz ». Il s’est trouvé le plus libre pour répondre aux demandes et assurer les routages. Ainsi, «Le 3060 » est devenu pour les télécommunications, le symbole du téléréglage fréquence-puissance.

Le dispatching de Laufenburg jouait un rôle de chef d’orchestre pour la gestion des échanges entre pays et, en conséquence, le transit de la liaison voie harmonique 3060 Hz, Laufenburg – Paris, a été particulièrement choyé et surveillé. Le moindre incident sur « La 3060 » était immédiatement signalé par les utilisateurs. Quelques coupures totales des liaisons PTT l’acheminant, ont conduit à utiliser pendant plus d’une décennie, en ultime secours, un faisceau hertzien à 400 MHz transfrontalier toléré par l’administration locale.

(1) Le statisme

Un régulateur simple de vitesse est en général composé de deux éléments :

- Un tachymètre qui détecte les écarts de vitesse ;

- Un organe de réglage qui est susceptible de modifier, par déplacement mécanique, la puissance développée par la turbine.

Entre eux, une liaison est établie de telle sorte que tout écart de vitesse en plus ou en moins provoque un changement de puissance en moins ou en plus tendant à rétablir la vitesse.

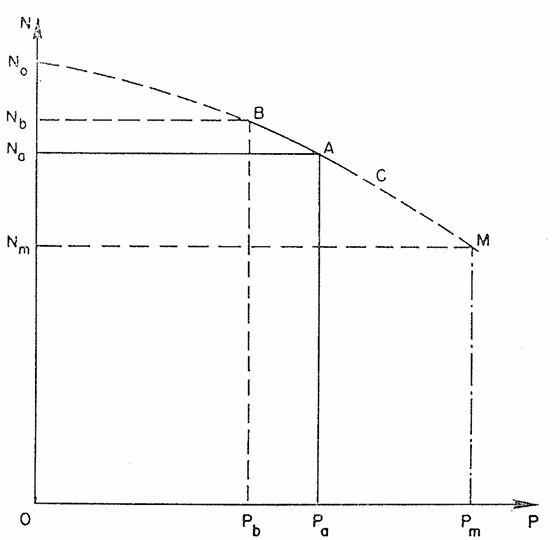

Ce mécanisme est caractérisé sur la figure ci-dessous par un « point de fonctionnement » A dont les coordonnées sont la puissance Pa et la vitesse Na, et par une ligne NBACM précisant la relation entre les écarts de vitesse tels que Na, Nb et les variations de puissance telles que Pa, Pb qu’ils provoquent.

Aux extrémités de la ligne BC (droite ou courbe), les vitesses sont : No correspondant à une puissance nulle et Nm inférieure à No correspondant à la puissance maxima Pm.

La baisse de vitesse : No – Nm correspondant à la plage de puissance du groupe conduit à un écart de réglage nécessaire pour le fonctionnement de ce type de régulateur.

Sa valeur relative : est appelée statisme.

Sur la figure, entre les points A et B le statisme est mesuré par la pente moyenne de la courbe BAC.

Parfois, il est utile de considérer la pente de BC au point A : on lui donne alors le nom de statisme au point A .