Les relations PTT – TCM (Télécommunications d’EDF) entre 1950 et 1975

Préambule

Dans la période allant des années 1950 jusqu’en 1975, le secteur des télécommunications en France est marqué par une situation de pénurie importante et un retard technologique considérable.

Géré en monopole par l’Administration des PTT, fortement liée à la Poste, le réseau téléphonique national est sous-équipé et vétuste.

En 1950, la France ne compte que 1,8 million d’abonnés, un chiffre équivalent à celui du Royaume-Uni… en 1933.

La majorité des appels interurbains nécessite l’intervention d’une opératrice. Cette intervention étant systématique en zone rurale

Ce retard est aggravé par un désintérêt des décideurs publics, une gestion budgétaire rigide (les recettes des PTT vont à l’État) et l’absence de politique d’équipement à long terme.

Ce n’est qu’à partir de 1975 qu’un plan de rattrapage sera mis en œuvre, avec des résultats tangibles visibles seulement en 1985.

Conséquences pour EDF

Ce contexte a des répercussions lourdes sur EDF, qui, en pleine phase d’expansion, dépend fortement des télécommunications pour assurer la gestion et l’exploitation de son réseau électrique. Les services TCM d’EDF doivent alors jongler avec des circuits insuffisants, des abonnements difficiles à obtenir (parfois 1 à 2 ans d’attente), et une qualité de communication très aléatoire.

Des anecdotes illustrent la situation absurde de l’époque :

• Un chef de service obligé de se déplacer en voiture faute de pouvoir passer un appel.

• Les communications sont parfois limitées à quelques minutes.

• Des lignes sont restées coupées pendant plusieurs mois après une tempête dans le massif central.

Chaque service télécom des Centres de Transport et Télécommunications disposait d’au moins un agent chargé de gérer les relations administratives avec les diverses directions des PTT pour l’obtention des lignes, y compris celles aboutissant aux domiciles d’agents d’exploitation. Cette gestion, complexe et jalousement encadrée, induisait une charge de travail non négligeable et peu motivante.

Développement des liaisons spécialisées et solutions techniques d’EDF

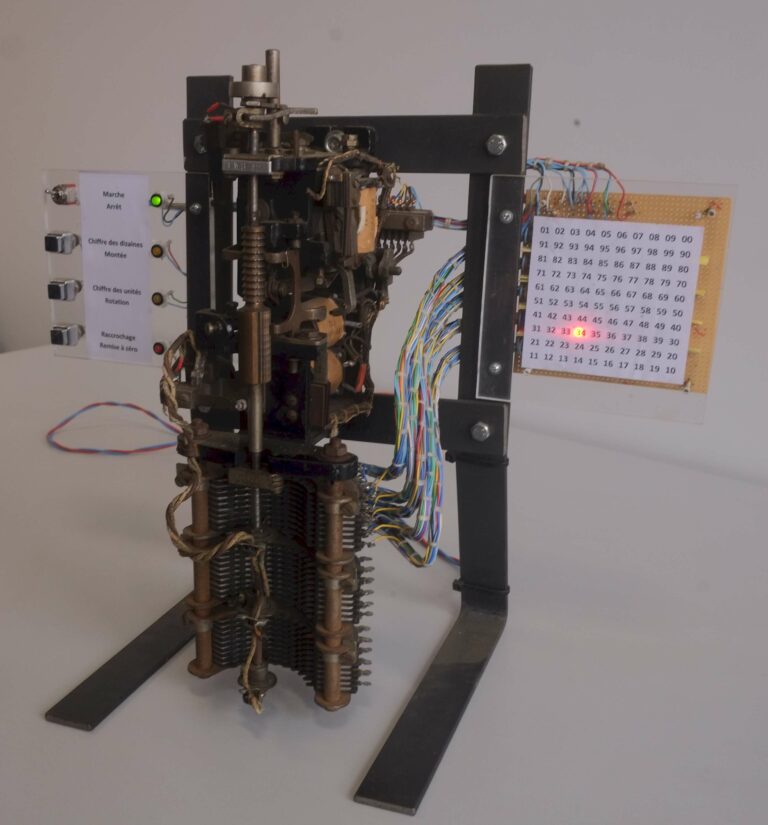

Dès la nationalisation, EDF commence à demander aux PTT des liaisons spécialisées, notamment pour la sécurité des données entre les dispatchings régionaux et national. Puis poursuit cette politique d’utilisation de ces liaisons pour celles avec les postes haute tension. Ces circuits, parfois en parallèles avec les liaisons CPL (Courants Porteurs en Ligne), étaient essentiels pour garantir la fiabilité du système électrique.

EDF doit cependant faire face à des délais très longs, des demandes administratives complexes, et des exigences de prépaiement sous forme « d’avances remboursables ». Citons un cas extrême, une liaison demandée en 1961 ne sera livrée qu’en… 1978.

Pour pallier les pénuries, EDF met en place un système de partage de bande passante (téléphonie et données sur la même ligne), une solution innovante et propre à la France. Cela permet une utilisation mixte des circuits malgré les faibles débits pour la téléconduite (50 bauds), jugés suffisants à l’époque pour le pilotage du réseau.

La fiabilité des circuits assurés par les PTT, est jugé très insatisfaisant par EDF. Les statistiques officielles ne tiennent pas compte des pannes fugitives, qui perturbent fortement l’exploitation, surtout de nuit. Certaines lignes subissent des interruptions quasi quotidiennes, avec des réparations de fortune).

Contraintes administratives et réglementaires

EDF devait composer avec une administration omniprésente et peu soucieuse de la satisfaction du client : la DGT (Direction Générale des Télécommunications). Elle établissait les normes, contrôlait les installations, mais n’assumait aucune responsabilité en cas de défaillance. Toute demande s’accompagnait d’un langage administratif formel et d’un respect protocolaire extrême.

Toutefois, la loi du 15 juin 1906 et le décret du 27 juillet 1927 donnaient à EDF une petite latitude et l’obtention de réductions de tarif

La pose de câbles privés était interdite dans le domaine public, même entre deux bâtiments EDF séparés par une route. Seules quelques exceptions existaient, notamment pour les câbles dits « pilotes » ou les installations historiques en lien avec les dispatchings.

Les installations téléphoniques étaient elles aussi fortement réglementées : agrément officiel, formulaires complexes, et réception par un inspecteur des PTT. Ainsi, chaque ligne, poste ou extension était soumise à taxation.

Problèmes techniques et protection du réseau

Avec l’augmentation du nombre des lignes haute tension et de leurs puissances électriques, de nouveaux défis apparaissaient : protection des circuits PTT contre les surtensions, gestion des interférences, et adaptation des installations télécoms dans un environnement électriquement agressif.

Relations EDF – PTT : entre diplomatie et résistance

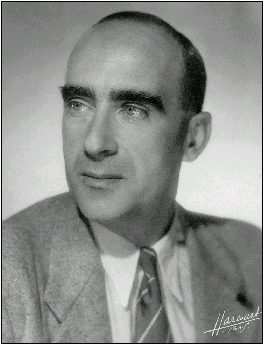

Vers 1950, EDF, conscient de la rigidité de l’administration des PTT, avait recruté Maurice Paimboeuf, un polytechnicien employé aux PTT, pour faciliter les relations. Ce choix stratégique marque une volonté de jouer la médiation tout en s’efforçant d’obtenir les moyens de développer un réseau télécom fiable en interne. Il avait obtenu de l’administration, l’agrément des services régionaux à entretenir les installations de télécommunications d’EDF

Face aux carences des PTT, les services TCM d’EDF se sont montrés inventifs et dynamiques, développant des solutions de contournement, jouant souvent un rôle d’amortisseur entre les attentes des utilisateurs internes et les blocages administratifs. Leur mission était rendue complexe par la nécessité de défendre des priorités industrielles dans un cadre administratif pensé pour les particuliers.

Conclusion

Avant 1975, les télécommunications en France étaient un frein au développement industriel. Pour EDF, cela a signifié une lutte constante pour assurer la fiabilité de ses communications essentielles à l’exploitation du réseau électrique. Cette situation a poussé EDF à renforcer ses propres compétences internes en télécoms, à innover, et à mener une véritable bataille technico-administrative avec l’État. Ce n’est qu’avec la dérégulation, dans les années 1980, avec l’arrivée de France Télécom dont l’ approche était plus orientée « service aux entreprises » que les choses ont commencé à évoluer favorablement.